MCC Interim Linux — первый дистрибутив Linux

Начало 90-х выглядело иначе, чем сегодня: интернет только входил в привычную жизнь, программы распространялись через FTP и дискеты, а операционная система — это не коробка с ярлыком, а набор исходников и утилит, который приходилось собирать вручную. Ядро Линуса Торвальдса существовало и работало, но чтобы превратить его в рабочую машину, требовалась рутина, терпение и чуть-чуть изобретательности — особенно если у тебя не было опыта работы с Unix.

В этой среде, в Манчестерском университете, родилась идея упростить путь к полноценной системе. В феврале 1992 года Owen Le Blanc выпустил первую публичную версию того, что стало известно как MCC Interim Linux — дистрибутива, который впервые позволял людям без глубоких Unix-знаний поставить Linux на «чистую» машину. Это был не просто набор файлов: это был установщик и логика, которая упрощала жизнь новичку.

Почему это было важно — технические и человеческие причины

До MCC люди пользовались «boot/root» дискетами и собирали систему по кусочкам с разных FTP-серверов. Процесс был громоздкий: нужно было загрузить ядро, подмонтировать образ в RAM, а затем вручную расписывать, какие пакеты нужны для компиляции, редактора и т.п. Часто не хватало одной-двух утилит, а разобраться с таблицей разделов приходилось руками. Для энтузиастов — увлекательный вызов; для большинства — непреодолимый барьер.

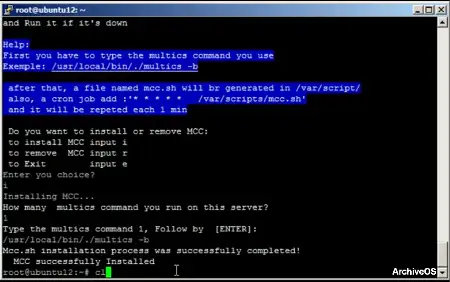

MCC Interim предложил иное: готовую структуру на паре дискет (позже — нескольких), меню-ориентированный процесс установки и набор программ «из коробки» — от shell и текстовых редакторов до компилятора. Этот подход убирал необходимость тыкать в исходники по FTP и позволял переходить от эксперимента к реальной работе быстрее. Именно простота установки и практичность сделали MCC исторически важным шагом.

Как это было устроено (коротко о технической смеси)

В ранних релизах MCC базой служила версия ядра Linux 0.12, а для удобства использовался ramdisk — приём, позволявший загрузить маленькое корневое изображение в память, высвободив дисковод для чтения дополнительных дискет с пакетами. В состав сборки входили привычные ныне инструменты GNU: bash, sed, awk, tar, make и несколько редакторов (joe, later emacs в более поздних сборках), а также набор утилит для работы с дискетами и архивами. Позже в релизы добавлялись компиляторы GCC, debugger и документация. Всё это делало систему пригодной не только для теста ядра, но и для реальной работы и разработки.

Что писал сам автор и как проект развивался

Owen Le Blanc открыто писал, что цель MCC — сделать Linux доступным тем, кто не был Unix-гуру; альфа-версия должна была быть «временным решением», облегчающим установку и дающим базу для дальнейшего роста. В README и сопроводительных заметках проект подчёркивал: это «interim» — промежуточная сборка, но при этом работоспособная и самодостаточная система, которую можно расширять и адаптировать.

С течением времени выпускались обновления: от минимальных пар дискет до более цельных наборов (релизы 0.95, 0.99 и далее), а финальные выпуски довели набор инструментов: документация, почтовые утилиты, справочные страницы и даже базовые службы. Последняя официально помеченная версия — серия до 2.0+ (включая релизы в середине-конце 90-х).

Почему MCC помнят

Историческая ценность MCC не в том, чтобы стать «вечным» дистрибутивом, а в том, что он показал — Linux может быть не только «для хардкорных сборщиков», но и для широкого круга пользователей. MCC стал техническим мостом: упростил установку, сделал доступной основу для обучения и дал образец, которому последовали другие проекты. Именно такие проекты привели к появлению SLS, Slackware, Debian и в конечном счёте — к росту экосистемы, в которой простота установки и пакетный менеджмент стали ключевыми элементами. Современные дистрибутивы во многом опираются на тот самый принцип «собрать ядро + удобная среда = рабочая ОС», который MCC подтвердил на практике.

Где найти оригинальные релизы и документацию

Если хочешь пощупать артефакты эпохи — образы MCC можно найти в исторических архивах: на ibiblio (historic-linux), в зеркалах университетов и в архивных сборках дистрибутивов. Там лежат README, INSTALL и списки включённых пакетов — полезно посмотреть, как был организован установочный процесс 1992–1996 годов.

MCC — не музейный экспонат в витрине, а напоминание о том, как меняется инженерная культура. Тогда проблемы решали буквально на уровнях дискет и командных строк; сегодня мы пользуемся графикой и пакетными менеджерами, не задумываясь о том, какие шаги раньше требовались для получения рабочей системы. Читать историю MCC — значит понимать корни привычных инструментов, ощущать, как простота установки изменила путь пользователей в мир Linux, и ценить ту инженерию, которая превратила эксперимент в платформу для миллионов.

Интервью с создателем первого дистрибутива Linux можете прочитать по ссылке, к сожалению, на английском, но в наше время перевести — не проблема)

Если Вам интересна история появления Линукс, то читайте про это в нашей статье