Серверный бум: Linux становится основой интернета

Продолжаем статью История Linux

Конец девяностых. Интернет уже пробрался в дома и офисы, но ещё оставался чем-то сырым, шумным и похожим на «дикий запад». В маленьких комнатах университетов гудели серверы, студенты вытягивали кабели через окна, а провайдеры возились с модемами, которые щёлкали и пищали, будто механические кузнечики. Мир только начинал понимать: эта сеть — не просто игрушка для учёных, а что-то большее.

Именно здесь, в этой буре экспериментов, Linux оказался в своей стихии.

Маленькие компании и дешёвое железо

В отличие от UNIX-систем, которые стояли на дорогих машинах от Sun или IBM, Linux можно было установить на обычный компьютер. Старый «486-й» с парой мегабайт памяти превращался в сервер. Это было похоже на чудо: то, что вчера стоило десятки тысяч долларов, сегодня можно было собрать из подержанных деталей и пары дискет.

Маленькие интернет-провайдеры, растущие стартапы, университеты — все они хватались за Linux. Он давал свободу: не нужно было покупать лицензии, не нужно было ждать милости от корпораций. Достаточно скачать исходники, перекомпилировать ядро под своё железо, и вот — у тебя есть сервер, готовый держать сайт, почту или базу данных.

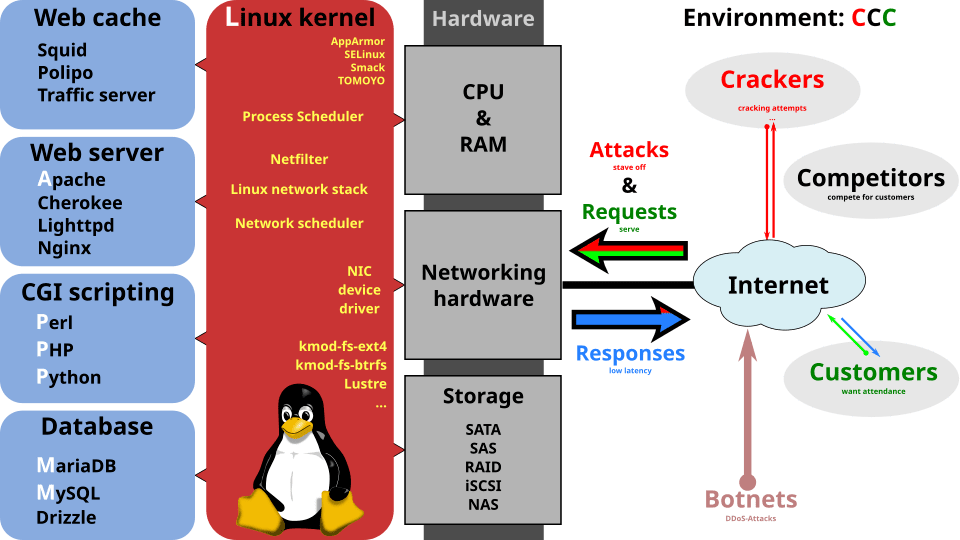

Apache и рождение LAMP

Параллельно в США группа программистов создала Apache HTTP Server. В названии было скрыто ироничное слово «a patchy» — ведь проект начинался как набор заплаток к старому серверу NCSA. Но вскоре Apache стал главным веб-сервером мира.

Когда его соединили с Linux, родилась идеальная пара: Apache + Linux. А вместе с MySQL и PHP/Perl получилось то, что назвали LAMP.

Эта аббревиатура звучала как «лампа», и это было символично: Linux действительно зажёг свет в мире веба. Тысячи сайтов, от скромных домашних страниц до будущих гигантов, начали расти именно на LAMP.

Google и кластеры на скотче и фанерных стойках

В конце 90-х Ларри Пейдж и Сергей Брин сидели в лаборатории Стэнфорда и работали над поисковиком, который они сначала называли BackRub — потому что он «обходил» (back) ссылки (links). В отличие от конкурентов, их алгоритм ранжировал страницы не по количеству ключевых слов, а по связям между сайтами.

Но идея оказалась прожорливой. Чтобы обработать всю паутину, требовалось огромное количество вычислительной мощности. Денег у студентов не было, поэтому они начали собирать сервера из подручных деталей.

Обычные настольные компьютеры клали в фанерные ящики, складывали их стопками, соединяли кабелями, а платы закрепляли… скотчем. В серверных фото тех времён видно: разношёрстные материнки, жёсткие диски из ближайшего магазина электроники, и везде — дешёвые блоки питания, гудящие как тракторы.

На этих «монстрах Франкенштейна» крутился Linux. Его можно было настроить под любое железо, и он позволял объединять десятки машин в единый кластер. Именно это дало Google преимущество: поисковик рос не за счёт дорогих суперкомпьютеров, а за счёт сотен дешёвых коробок, связанных вместе.

Есть байка, что однажды у них вышел из строя целый шкаф серверов. В любой другой компании это была бы катастрофа, но у Google поисковик продолжал работать: система была настолько распределённой, что пользователи ничего не заметили. Это был тот самый момент, когда стало ясно — будущее за Linux-кластерами.

Yahoo! и магия простых решений

В середине 90-х годов Yahoo! был не просто каталогом сайтов — он был «воротами в интернет». Но вся их инфраструктура поначалу держалась буквально «на соплях». Небольшая группа инженеров дежурила круглосуточно, меняя сгоревшие жёсткие диски, перезагружая зависшие серверы.

Их машины работали на BSD и Solaris, но лицензии обходились дорого, а гибкость этих систем оставляла желать лучшего. Тогда несколько администраторов предложили эксперимент: «А давайте попробуем Linux». Руководство сначала сомневалось: «Что это вообще за игрушка студентов?» Но энтузиасты настояли, поставили Linux-серверы в уголок дата-центра и начали на них тестировать нагрузку.

Результат ошеломил: серверы на Linux держали трафик лучше, настраивались быстрее, и главное — не требовали лишних затрат. Постепенно всё больше сервисов Yahoo! переезжало на Linux.

Говорят, один из админов в шутку написал на доске в серверной: «In Linux we trust» — и это стало внутренним девизом команды.

Amazon: Linux против хаоса

Amazon в конце 90-х уже продавал книги и диски, но под капотом всё было устроено очень хаотично. Каждый отдел писал свой софт, базы данных не стыковались, серверы жили своей жизнью.

В 2001 году компания стояла на грани коллапса: система не справлялась с наплывом покупателей, особенно в «чёрную пятницу» и в Рождество. Тогда команда инженеров предложила радикальное решение: перевести всё на кластер Linux-серверов.

Это было рискованно. Руководство переживало: «А выдержит ли эта бесплатная система нашу нагрузку?» Но инженеры сделали пилотный проект — и он показал, что Linux даёт то, чего не хватало: масштабируемость.

Постепенно Amazon полностью перешёл на Linux. Позже это решение стало основой для Amazon Web Services (AWS), самого большого облака мира. Ирония в том, что вся планета теперь пользуется «облаками» на базе Linux, даже не всегда осознавая это.

eBay и первые аукционы

В конце 90-х eBay был символом нового интернета: место, где можно было продать что угодно — от старых игрушек до редких марок. Но за кулисами сайт еле держался: пользователи росли быстрее, чем успевали покупать новые серверы.

Администраторы eBay экспериментировали с Linux, сначала для вспомогательных задач: логирование, резервное копирование, внутренние инструменты. Но когда один из серверов Solaris окончательно рухнул прямо в разгар аукциона, пришлось в срочном порядке поднять замену на Linux.

И — о чудо! — сервер не только справился, но и показал лучшую производительность. С тех пор Linux всё чаще «спасал» критические ситуации. Постепенно из «временной затычки» он стал основой архитектуры.

IBM: корпорация на распутье

В конце 90-х IBM переживала кризис идентичности. Их традиционные системы — мэйнфреймы и проприетарное ПО — выглядели тяжеловесно на фоне лёгкого и гибкого мира интернета. Майкрософт диктовала правила игры, Sun Microsystems продавала серверы, а IBM казалась динозавром, который вот-вот вымрет.

И тут руководство приняло почти революционное решение: сделать ставку на Linux.

В 2000 году IBM объявила, что инвестирует миллиард долларов в развитие Linux. Для консервативной корпорации это был шаг на грани авантюры. Многие аналитики смеялись: «Как это — ставить деньги на бесплатное ПО? Это же бред».

Но в IBM поняли: дело не в том, что Linux бесплатный, а в том, что он даёт свободу. Его можно было запускать и на мэйнфреймах, и на кластерах из дешёвого железа.

Инженеры компании начали активно вносить вклад в ядро, добавляя поддержку корпоративного железа. IBM стала спонсировать разработчиков, проводить конференции, открывать лаборатории. В рекламе того времени они выпускали ролики с девизом: «Peace, Love, and Linux» — на фоне пингвина Тукса.

И этот ход оказался судьбоносным. Во-первых, IBM вернула себе имидж технологического лидера. Во-вторых, именно их инвестиции убедили бизнес, что Linux — это не игрушка студентов, а серьёзный инструмент для корпораций.

Атмосфера времени

Если бы вы заглянули в серверную того времени, то увидели бы удивительный хаос. Стойки из железа, которое вчера списали в бухгалтерии. На полке рядом — коробка с дискетами, где на каждой подписано: «Linux ядро 2.0.36», «Apache 1.3», «Backup». На стене приклеена распечатка HOWTO-документа, вся в пометках карандашом.

Администраторы, в свитерах с растянутыми рукавами, ночами сидели перед мониторами с зелёными буквами на чёрном фоне. Иногда они курили прямо в серверной, открывая окно, чтобы хоть немного развеять дым. Где-то в углу мигал светодиод старого модема, который соединял офис с миром. И вся эта шумная, запылённая техника держала сайты, почтовые ящики, базы данных.

Именно тогда родилась профессия «сисадмин» в её классическом понимании. Человек, который не просто «ставил программы», а держал на плечах целые миры — почту компании, сайт университета, форум программистов.

Итог: Linux как нервная система

К началу двухтысячных годов картина сложилась окончательно.

Google показывал, что Linux способен удерживать поисковик мирового уровня. Yahoo!, Amazon, eBay строили свои сервисы на нём. IBM своими миллиардами легитимизировала проект в глазах всего бизнеса. А в серверных по всему миру гудели сотни тысяч «башенок» с Linux, нагревая воздух, заставляя админов ставить дополнительные вентиляторы и пить кофе литрами. Интернет рос — и вместе с ним росла легенда Linux.

Linux стал не просто инструментом. Он стал символом: символом того, что мир можно построить своими руками, из простых деталей, с помощью сообщества, а не корпораций.

Читайте продолжение истории Linux в следующей статье