Сообщество и культура разработки

1. Появление рассылок: когда письма заменяли GitHub

Продолжаем статью История Linux

Сегодня мы привыкли к GitHub, pull request’ам и issue-трекерам. Но в начале 90-х ничего подобного не существовало. Всё, что было у разработчиков Linux — это электронная почта и Usenet.

Первая серьёзная рассылка называлась linux-activists@niksula.hut.fi, её хостили в университете Хельсинки. Она быстро превратилась в нервную систему проекта: каждый новый патч, каждый баг-репорт и каждая идея проходили через неё.

Позже возникла легендарная рассылка linux-kernel@vger.kernel.org, которая живёт до сих пор. Именно там десятилетиями происходили ожесточённые дискуссии: от оптимизации планировщика процессов до философии свободы ПО.

Интересный факт: многие первые письма из этих рассылок до сих пор доступны в архивах и читаются как живая хроника рождения Linux.

2. Культура патчей: маленькие кирпичики большого храма

Разработка Linux с самого начала строилась вокруг идеи: никто не пишет всё сам, каждый добавляет по кирпичику.

- Программисты присылали патчи — небольшие изменения в коде.

- Линус проверял их вручную и решал, включать или нет.

- Если патч был плохим — он вежливо (или не очень) объяснял, что не так.

- Если хорошим — он попадал в ядро.

Эта дисциплина приучила разработчиков к точности и ответственности: твой патч будет читать весь мир, значит, он должен быть чистым, понятным и не ломать систему.

Позже этот процесс превратился в целую культуру код-ревью, которая сделала Linux одним из самых надёжных проектов в истории.

3. Линус как координатор

Многие представляют себе Торвальдса как «отца Linux», который лично написал всё ядро. На самом деле его роль с первых лет была скорее координаторской.

- Он задавал стандарты качества.

- Он решал, какой патч идёт в релиз, а какой нет.

- Он формировал атмосферу в сообществе: жёсткую, но честную.

Есть известная фраза Линуса:

«Я не умею писать код лучше других. Я просто умею говорить “нет”».

Эта способность — говорить «нет» даже хорошим, но неподходящим решениям — и сделала Linux ядром, которое не расползлось в хаосе, а сохранило стройность и надёжность.

4. Первые споры и «религиозные войны»

Там, где есть сообщество программистов, всегда есть споры. В ранних рассылках Linux они кипели не меньше, чем сегодня в соцсетях.

- vi против Emacs — какой редактор «правильнее» использовать.

- GPL против BSD-лицензии — быть свободными или «свободными без обязательств».

- UNIX-подобие или новаторство — копировать старые подходы или изобретать новое.

Эти дискуссии не мешали — наоборот, они закаляли сообщество. Люди спорили часами, иногда переходили на личности, но в итоге рождались решения, которые пережили десятилетия.

5. Романтика первых лет

Для многих участников тех лет Linux стал не просто проектом, а образом жизни.

- Одни ночами писали драйверы для сетевых карт.

- Другие создавали первые HOWTO-документы, чтобы объяснить новичкам, как собрать ядро.

- Третьи организовывали Linux User Groups (LUGs) — локальные клубы, где студенты и инженеры обсуждали свои успехи.

Это было похоже на музыкальные группы гаражного рока: никто не думал о славе или деньгах, все делали это ради идеи и азарта.

Таким образом, за несколько лет из одиночного хобби Linux превратился в живой организм, где тысячи людей со всего мира работали над одним делом.

Техническая эволюция: от игрушки до настоящей системы

1. Скромные корни: файловая система

В первых версиях Linux (0.01 и 0.02) файловая система была позаимствована у Minix. Это было удобно — знакомый формат, простая структура. Но очень быстро стало ясно: она тесна, как старая куртка, из которой ребёнок вырос за один сезон.

Файлы ограничивались по размеру, каталогов было мало, и любое серьёзное использование превращалось в мучение.

И тут появился Rémy Card, молодой французский программист. Именно он создал первую «родную» файловую систему для Linux — ext (Extended Filesystem) в 1992 году. Она открыла простор: больше файлов, удобнее структура, больше гибкости.

Но на этом Rémy не остановился. Через два года, в 1993-м, он вместе с другими разработчиками представил ext2, которая на долгие годы стала стандартом для Linux. Миллионы серверов работали на ней, и даже сегодня её наследники (ext3, ext4) остаются основой хранения данных в Linux-системах.

2. Сеть: Linux начинает говорить с миром

Представь: 1991 год. Интернет ещё только набирает обороты. Большинство пользователей сидят в BBS или пишут письма через UUCP. Но если операционная система не умеет работать в сети — это как человек без голоса.

Поначалу Linux был немым. Он не умел «разговаривать» с другими машинами. И тогда на сцену вышел студент из Австралии — Ross Biro, который написал первый сетевой стек для Linux.

Чуть позже к делу подключился Fred van Kempen, нидерландский программист. Он занялся переписыванием и упорядочиванием сетевых возможностей Linux. А затем уже в 1993–1994 гг. Alan Cox (важная фигура в мире Linux, о нём мы ещё будем говорить) взялся за доведение сетевого стека до промышленного уровня.

Благодаря этим людям Linux впервые получил возможность быть сервером — принимать соединения, передавать данные и подключаться к другим компьютерам.

3. Компилятор и инструменты: GNU приходит на помощь

Линус написал ядро, но сам по себе «кусок железа» никому не нужен. Нужны были программы. И вот тут совпало несколько удивительных вещей.

В те же годы Ричард Столлман и его команда из GNU Project уже создали огромный набор инструментов:

- gcc — компилятор, который мог превращать исходники в работающий код;

- bash — командная оболочка, удобная и гибкая;

- утилиты вроде ls, cp, grep, make, которые были неотъемлемой частью любой UNIX-системы.

Когда Линус выложил Linux, оказалось, что GNU-инструменты ложатся на него, как родные. «Недостающий кусочек пазла» Столлмана и ядро Торвальдса идеально совпали.

Так родилась связка GNU/Linux, хотя Линус сам чаще говорит просто «Linux». Столлман, впрочем, до сих пор напоминает всем, что без GNU ядро было бы бесполезным.

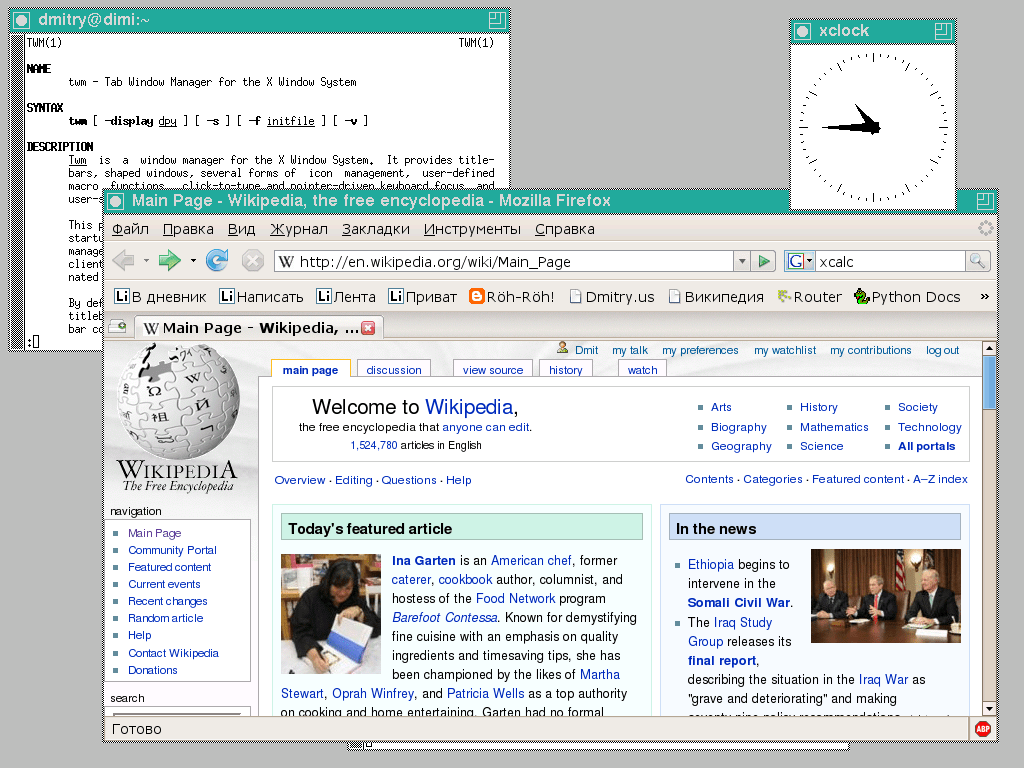

4. Графика: первый X Window System

До определённого момента Linux был чисто «чёрно-белым»: текстовый терминал, команды, консоль. Но люди хотели большего — окон, графики, удобных интерфейсов.

В 1992–1993 годах в Linux портировали X Window System, созданную ещё в MIT. Это была настоящая революция: впервые пользователи Linux смогли запускать программы в «окошках», пользоваться мышью, и система перестала быть уделом «только для бородатых хакеров».

Правда, первые сборки X на Linux были мучением. Требовалось ручками прописывать конфиги под каждую видеокарту, и если ошибёшься — экран мигал и уходил в темноту. Но именно через X Window Linux начал поход в мир десктопов.

5. SMP, драйверы и взросление ядра

В начале Linux был рассчитан на один процессор. Но в серверном мире уже тогда существовали многопроцессорные машины. В 1994 году появились первые работы по поддержке SMP (Symmetric Multiprocessing), которые постепенно сделали Linux пригодным для серьёзных серверных задач.

Одновременно рос зоопарк драйверов. Каждая новая сетевая карта, дисковый контроллер, видеокарта требовали своей поддержки. И здесь Linux-сообщество проявило свою силу: пользователи сами писали драйверы, тестировали их и присылали Линусу.

Так ядро из «игрушки для одного компьютера» превратилось в универсальный инструмент для тысяч машин разных конфигураций.

6. Симфония добровольцев

За каждым техническим шагом стояли люди. Не корпорации, не отделы с бюджетами, а студенты и энтузиасты.

- Rémy Card — сделал файловую систему.

- Alan Cox — поднял сетевой стек.

- Donald Becker — писал драйверы для сетевых карт.

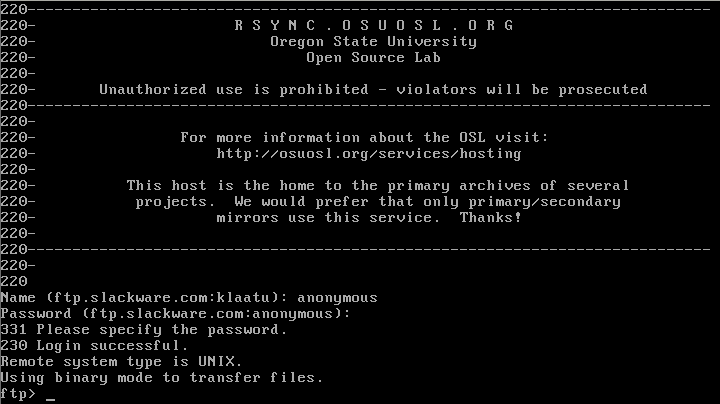

- Patrick Volkerding — вёл Slackware, один из первых дистрибутивов.

Каждый из них внёс свою ноту в общую симфонию. И именно благодаря этой «народной инженерии» Linux рос быстрее, чем многие коммерческие системы, в которые вкладывались миллионы долларов.

Итого: за первые три года Linux прошёл путь от игрушечного ядра без сетей и нормальной файловой системы до полноценной UNIX-подобной системы, на которой уже можно было строить серверы и рабочие станции.

Лицензии и идеология: кто владеет свободой

1. GPL: оружие Ричарда Столлмана

В 1980-х Ричард Столлман, легендарный борец за свободу программного обеспечения, создал лицензию GPL (General Public License). Её суть была в том, что любой может использовать, изменять и распространять программу, но — с одним условием: любые производные работы должны быть тоже открыты под GPL.

Это называли «копилефт» (copyleft) — своеобразное «зеркальное» право, противоположное традиционному copyright.

Идея Столлмана была проста: если ты берёшь код, улучшил его — поделись обратно. Никто не сможет присвоить твой труд и закрыть его за стеной корпорации.

2. Первое решение Линуса

Когда Линус выложил Linux 0.01, он сначала не использовал GPL. Его лицензия была скорее экспериментальной, с оговоркой: «код можно использовать только некоммерчески».

Но вскоре он понял: это ограничивает рост. Вокруг уже был готовый арсенал GNU-инструментов — gcc, bash, утилиты. И чтобы Linux мог расти, он должен был юридически встать в один ряд с GNU.

И в 1992 году Линус переписывает лицензию ядра под GPLv2. Это решение стало ключевым — оно превратило Linux в настоящий проект свободного ПО.

3. GNU/Linux или просто Linux?

Тут началась одна из самых старых и забавных дискуссий. Столлман утверждал:

«Ядро Торвальдса само по себе — это лишь кусок системы. Настоящая ОС родилась только потому, что к Linux присоединились программы GNU. Поэтому правильное название — GNU/Linux».

Линус отвечал проще:

«Я называю это Linux. Так проще».

Сообщество разделилось. Одни до сих пор говорят «GNU/Linux», другие — просто «Linux». Но суть в том, что успех был возможен только благодаря союзу двух миров: прагматичного студента и идеалиста-борца.

4. BSD: свобода без обязательств

В те же годы параллельно шла другая история. В Калифорнийском университете в Беркли развивалась BSD (Berkeley Software Distribution) — ещё одна UNIX-подобная система.

Её лицензия была другой: BSD License разрешала брать код, изменять его и даже закрывать в коммерческих продуктах. По сути — свобода без условий.

Многие инженеры считали её более «чистой», потому что она не навязывала обязательств. Но именно из-за этого корпорации часто брали код BSD, добавляли улучшения и закрывали их. Сообщество не получало обратно то, что создало.

Здесь и проявилось главное отличие: Linux под GPL постоянно рос и обогащался, а BSD долго оставалась в тени, хотя технически была очень сильной.

5. Идеология против практики

Эта эпоха — 1992–1994 гг. — стала ареной жарких дискуссий.

- Столлман говорил о морали, о том, что софт должен быть свободным как воздух.

- Линус отвечал прагматично: «Мне всё равно на философию. Я просто хочу, чтобы система работала и развивалась».

- BSD-разработчики стояли особняком, считая GPL «слишком навязчивой».

И именно на стыке этих трёх миров сформировалась культура Linux: одновременно практичная и принципиальная. С одной стороны, Линус отбрасывал излишний пафос. С другой — он не предал идею открытого кода, закрепив её через GPL.

6. Последствия выбора

Благодаря GPL у Linux появилась уникальная защита: ни одна корпорация не могла взять его, закрыть и сделать своим. Даже если кто-то использовал код в коммерческих продуктах, он обязан был делиться изменениями.

Это создало необычный баланс: Linux оставался свободным, но при этом мог развиваться даже внутри больших компаний. Именно поэтому в 90-х в него начали вкладываться такие игроки, как Red Hat и SUSE, а позже и IBM.

Итог: лицензия и идеология стали не менее важны, чем строки кода. Без GPL Linux мог бы остаться «ещё одним BSD», затеряться в истории. Но выбор Линуса сделал его проектом, который невозможно приватизировать и уничтожить.

Первые дистрибутивы и компании: Linux становится доступным миру

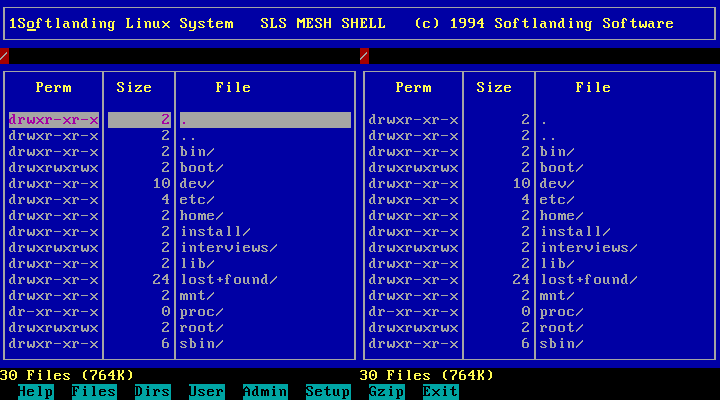

1. SLS и начало «готовых систем»

В самом начале 90-х Linux был доступен только в виде исходного кода. Для того чтобы поставить систему, нужно было собрать ядро, утилиты и драйверы вручную. Это была работа только для хакеров или студентов с крепкими нервами.

И вот на сцену выходит Softlanding Linux System (SLS). Его создал Peter MacDonald, молодой энтузиаст из США. Peter понимал, что Linux имеет огромный потенциал, но чтобы им пользовались люди вне университетов и лабораторий, нужна «готовая система», которую можно просто установить на компьютер.

SLS был первым дистрибутивом, который включал:

- ядро Linux,

- набор GNU-утилит,

- документацию,

- даже простейшую систему установки.

Peter MacDonald писал SLS в своей маленькой комнате, почти как художник, рисующий картину. Он тестировал каждую дискету, исправлял ошибки, переписывал скрипты установки, ночами проверял совместимость с новыми драйверами.

Да, SLS имел проблемы: конфигурация была сложной, документация местами путала новичков, иногда сборка падала из-за несовпадения версий ядра и утилит. Но он дал миру первую рабочую, почти «магическую» Linux-систему, которую могли попробовать обычные пользователи.

2. Slackware: традиции и стабильность

Не успел мир переварить SLS, как появился другой дистрибутив — Slackware. Его создал Patrick Volkerding, студент из Университета Миннесоты.

Patrick был известен своей педантичностью. Он тщательно проверял каждую программу, которую включал в Slackware, и следил за тем, чтобы система оставалась стабильной.

Slackware быстро стал любимцем энтузиастов. В отличие от SLS, Patrick делал акцент на простоте и надёжности: каждый пакет можно было установить без чудес, документация была чёткой, а ядро тщательно протестировано.

Slackware стал «эталоном для студентов и инженеров», которые хотели изучать Linux без постоянных сбоев. Многие современные дистрибутивы выросли из Slackware, переняв его философию стабильности и порядка.

3. Debian: сообщество берёт верх

В 1993 году появился Debian, и его история — это пример того, как сообщество может взять ответственность за проект. Основателем стал Ian Murdock, студент-программист из США.

Ian был мечтателем и одновременно организатором. Он хотел сделать дистрибутив, который:

- был полностью бесплатным,

- развивался коллективно,

- имел прозрачную структуру.

Debian стал первой системой, где сообщество имело реальный голос. Люди со всего мира писали патчи, тестировали пакеты, писали документацию. Ian разработал структуру контроля качества, которая позволяла работать десяткам добровольцев одновременно, не создавая хаоса.

Debian был почти «демократией в мире Linux». Каждое решение обсуждалось, каждый патч проверялся, и только после этого попадал в релиз. Эта модель оказалась настолько успешной, что вдохновила появление десятков новых дистрибутивов, включая Ubuntu, один из самых популярных в мире сегодня.

4. Red Hat: когда Linux встретил бизнес

Параллельно с энтузиастами появились и первые предприниматели. В 1994 году Bob Young и Marc Ewing основали компанию Red Hat.

Marc Ewing ещё будучи студентом разработал собственную сборку Linux для своих нужд, а Bob Young увидел в этом возможность для бизнеса. Вместе они решили делать готовые, поддерживаемые дистрибутивы для компаний.

Red Hat Linux предлагал:

- поддержку для серверов,

- стабильные обновления,

- документацию,

- и, главное, платную поддержку.

Эта модель показала, что Linux может быть не только хобби студентов и энтузиастов, но и полноценным инструментом для бизнеса. IBM, HP и другие корпорации быстро заметили потенциал, и вскоре Linux стал использоваться в крупных дата-центрах.

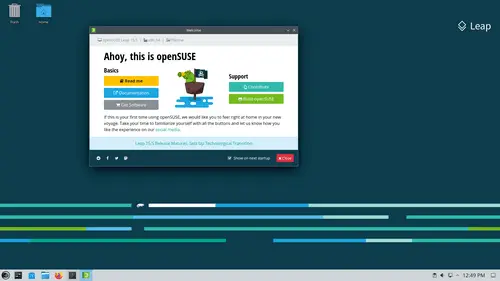

5. SUSE: немецкая аккуратность

На другом конце Европы, в Германии, появился SUSE Linux. Изначально команда занималась переводом документации UNIX и поддержкой академических систем, но вскоре решила создать свой дистрибутив Linux.

Основатели SUSE ставили перед собой цель: сделать систему удобной и понятной для корпоративного использования, особенно в Европе. Они уделяли внимание локализации, тестированию совместимости с оборудованием и качеству документации.

SUSE быстро занял нишу в университетах и исследовательских центрах, а позже стал одним из ведущих корпоративных дистрибутивов.

6. Симфония первых дистрибутивов

Каждый дистрибутив имел свою «личность»:

- SLS — эксперимент и магия установки,

- Slackware — стабильность и традиции,

- Debian — сообщество и демократия,

- Red Hat — бизнес и поддержка,

- SUSE — аккуратность и локализация.

Все они росли параллельно, конкурировали, вдохновляли друг друга. И главное — все были связаны одной идеей: Linux должен быть свободным, гибким и доступным.

За этими дистрибутивами стоят реальные люди: студенты, инженеры, предприниматели. Они писали ночами, спорили, тестировали, писали письма по электронной почте. Каждый новый релиз был маленькой революцией.

Итоги

Linux и сообщество: культура, которая создала империю

Конец 80-х и начало 90-х годов — это время, когда компьютеры ещё были для избранных. В университетах шумели кафедры, студенты собирались ночами в лабораториях, а электричество в старых кампусных зданиях мерцало, как будто напоминало о том, что работа предстоит серьёзная. В такой среде родился Linux — сначала как игра одного финского студента, потом как идея, которая объединила тысячи людей по всему миру.

Первые письма Линуса в Usenet не имели пафоса. Он писал просто: «Я делаю свободную операционную систему. Это хобби. Если кто-то хочет помочь — берите код». И удивительно: люди откликнулись.

Одним из первых был Alan Cox, молодой британский программист, который тогда работал в лаборатории в Манчестере. Он получил письмо Линуса и просто не смог пройти мимо. Alan сидел ночами, в полумраке, с чашкой кофе на столе и с клавиатурой, которая казалась единственным окном в огромный мир, где можно менять что-то фундаментальное. Он начал присылать патчи, поправки к сетевому стеку, предложения по драйверам. И Линус, сидя в Хельсинки, открывал эти письма и иногда улыбался: «Вот, кто-то действительно понимает, о чём я думал».

Почти одновременно, на другом конце Атлантики, студенты из США создавали первые дистрибутивы. Patrick Volkerding собирал Slackware на маленькой комнате в Университете Миннесоты. Он перепроверял каждую программу, каждый скрипт установки. «Если хотя бы одна дискетка не заработает — это провал», — говорил он сам себе, переписывая установку снова и снова. В его глазах Linux превращался из набора команд в живую систему, которой можно пользоваться, учиться и экспериментировать.

Иан Мёрдок, основавший Debian, пошёл дальше. Он понимал: одиночные усилия велики, но система, которая хочет жить, должна иметь сообщество. Он придумал модель, где решения принимались коллективно, где патчи проверялись, обсуждались, и только после этого попадали в релиз. Debian стал первым дистрибутивом, где демократия кода стала нормой.

Но сообщество Linux — это не только студенты и разработчики. Это ещё и предприниматели, которые поняли потенциал. В 1994 году Marc Ewing и Bob Young создают Red Hat. Marc начинал как студент, делая свои эксперименты на машине, но вместе с Bob они создают систему, за которой стоит поддержка, документация и, главное, доверие бизнеса. На их ночных совещаниях иногда спорили: «Сделаем стабильный релиз или рискнём с новой функцией?» — и каждый раз выбор делался ради пользователей, а не ради личного удовольствия.

В Германии группа энтузиастов решила сделать SUSE Linux. Их подход был другим: аккуратность, локализация, внимание к деталям. Каждое меню, каждая инструкция, каждый пакет проверялся вручную. SUSE рос как европейская инженерная школа: методично, точно, но с уважением к свободе Linux.

Всё это время mailing-листы кипели. IRC был переполнен, форумы взрывались обсуждениями патчей, драйверов, сетевого кода. Иногда споры доходили до жарких перепалок: vi против Emacs, GPL против BSD, порядок пакетов в установке… Но никто не уходил. Все знали: здесь строится что-то большее, чем просто система — строится культура, которая сможет жить без одного человека.

И в этом была магия Linux. Не ядро, не файловая система, не драйверы. А живое сообщество, где каждый мог стать частью истории. Молодой студент в Финляндии, британский разработчик с чашкой кофе, немецкий инженер, американский предприниматель — все они плели эту сеть, из которой выросла империя.

Мир постепенно замечал это движение. Университеты ставили Linux на серверы, провайдеры поднимали на нём почту и сайты. Корпорации присматривались и видели: здесь есть сила, которую нельзя купить, но которую можно поддерживать. А сообщество продолжало делать то, что умело лучше всего — писать код, спорить, исправлять ошибки и делиться опытом.

Так Linux стал не просто операционной системой. Он стал символом свободы, эксперимента и коллективного творчества. Каждый патч, каждая строка кода, каждая дискуссия в форуме — это кирпичик в огромном здании, которое строится до сих пор.Linux и сообщество: культура, которая создала империю

О том, как GNU/Linux развивался в 2000-х годах, читайте в продолжении статьи